Télétravail, semaine de 4 jours, flex office, coworking… Depuis la pandémie, les modèles d’organisation du travail se sont multipliés, chacun promettant plus de liberté, d’efficacité ou d’équilibre. Mais la réalité est plus nuancée : fatigue, isolement, sentiment d’injustice. Et si le problème ne résidait pas dans le choix du dispositif, mais dans l’illusion de son universalisme ?

Au sortir du confinement, les entreprises ont multiplié les expérimentations : télétravail à tous crins, semaine de quatre jours, flex office, “work from anywhere”. Inspirés par quelques pionniers, beaucoup ont cru au modèle reproductible. Mais faut-il encore croire à l’organisation “prêt-à-l’emploi” ?

L’heure semble venue de sortir du solutionnisme pour entrer dans l’ère des “anti-modèles” : des organisations capables de composer avec la complexité, d’assumer l’incertitude et de bâtir leur propre écologie du travail. C’est ce que proposent Laëtitia Vitaud, autrice de Du labeur à l’ouvrage et En finir avec la productivité, et Samuel Durand, auteur de plusieurs documentaires et BD sur le futur du travail.

Quatre modèles “stars” passés à la loupe : promesses, réalités et désillusions

- Télétravail : du rêve d’autonomie à la réalité hybride

En France, près de 30 % des salariés télétravaillent au moins un jour par semaine, selon la Dares (2024). Dans la tech ou le conseil, ce chiffre dépasse les 60 %. Liberté, autonomie, meilleur équilibre : la promesse est séduisante. Mais dès 2020, l’économiste Nicholas Bloom (Stanford) alertait sur les effets délétères du télétravail généralisé : affaiblissement des liens sociaux, appauvrissement de la collaboration, chute de productivité, menace sur la croissance. Plus récemment, un autre rapport de la Dares (mars 2025) soulignait aussi les troubles psychosociaux liés au brouillage entre vie pro et perso.

Résultat : le retour au bureau s’impose, parfois brutalement. Près de 80 % des salariés français disent subir une demande explicite de présence sur site (étude Pulse Owl Lab 2024). Société Générale, Ubisoft ou Free ont revu leur politique en ce sens. Laëtitia Vitaud nuance : « On exagère le retour de bâton. Ce sont des épiphénomènes conjoncturels. Le travail hybride fonctionne plutôt bien dans beaucoup d’organisations. » Pour elle, ce retour traduit surtout une reprise en main managériale, voire « un plan social déguisé ». Samuel Durand observe de son côté que la majorité des entreprises ont opté pour un schéma stable : trois jours sur site, deux à distance.

À l’international, le contraste est marqué. « Aux États-Unis, beaucoup d’entreprises ont été créées en full remote, sans jamais avoir eu de locaux », rappelle Laëtitia Vitaud. Si certaines grandes entreprises de la tech (Amazon, X, Cameo) ou de la finance ont imposé un retour massif, ces reculs relèvent davantage de la crise ponctuelle que d’un désaveu structurel du télétravail. - Tiers-lieux, coworking ou flex office : entre quête d’ancrage et déracinement organisationnel

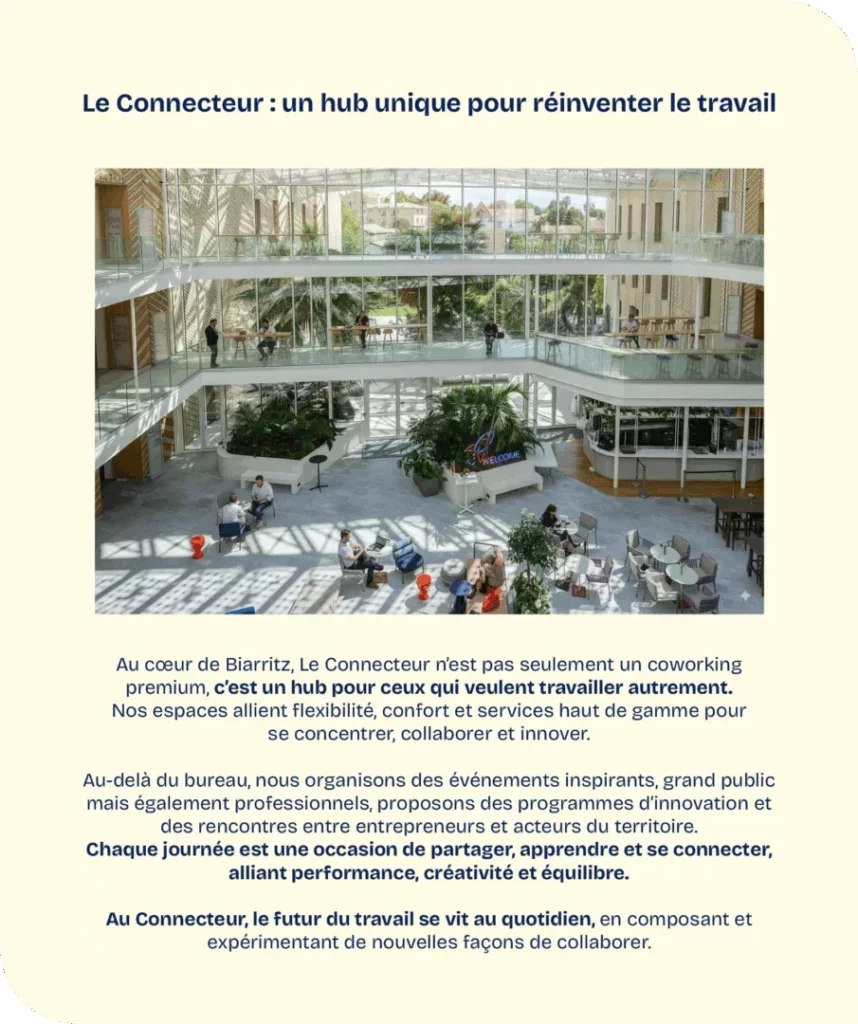

Aujourd’hui, 38 % des entreprises françaises de plus de 10 salariés autorisent le télétravail, un taux qui atteint 66 % dans celles de plus de 100. Dans ce paysage hybride, les attentes changent : besoin d’ancrage, de lien social, de proximité. D’où l’essor des tiers-lieux, ancrés dans les territoires : plus de 3 500 en mai 2024 (IFOP), sans doute 5 000 d’ici fin 2025. Proches du domicile, ils réduisent l’un des principaux irritants – les trajets, mal vécus par 75 % des salariés au-delà d’une heure – mais vont plus loin en recréant du lien, de l’autonomie et un équilibre plus soutenable entre vie pro et perso.

Mais toutes les solutions spatiales ne rencontrent pas le même accueil. Le flex office, par exemple – modèle sans poste de travail attitré, largement promu pour des raisons de rationalisation immobilière – fait débat. Si certains y voient une souplesse bienvenue, d’autres dénoncent une dégradation de la qualité de vie au travail. Selon une enquête menée par l’Ufict-CGT auprès de 3 296 salariés, chez ceux qui ont expérimenté le télétravail, 64 % rapportent une baisse de concentration, 48 % une perte de productivité.

« Le flex office est souvent perçu comme une solution d’organisation, mais il peut fragiliser le sentiment d’identité. Il suppose un collectif mature, capable de redéfinir d’autres points d’ancrage », insiste Laëtitia Vitaud. Elle appelle à penser autrement les espaces de travail : elle propose une idée à contre-courant : imaginer des espaces “IA-free”, 100 % humains, où l’on vient pour apprendre, partager, respirer. - Semaine de 4 jours : un mieux-être en trompe-l’œil

La semaine de quatre jours est devenue l’un des symboles de la transformation du travail. En France, des entreprises comme LDLC, IT Partner ou Welcome to the Jungle l’ont adoptée en réduisant le temps de travail à 32 heures sans baisse de salaire. À l’international, l’expérimentation britannique menée auprès de 60 entreprises a confirmé les espoirs : moins de stress, plus de productivité, moins d’absentéisme. Mais derrière l’équation « travailler moins pour vivre mieux », un angle mort persiste. Selon Pauline Grimaud (Université de Tours), dans 9 accords sur 10 signés en 2023, le temps de travail n’a pas vraiment baissé : les heures sont compressées sur quatre jours, allongeant les journées à plus de 10 heures.

Résultat : intensification, fatigue, surcharge mentale. « Il faut bien distinguer la semaine de 4 jours, avec une réduction effective du temps de travail, et la semaine en 4 jours, où l’on concentre simplement les heures. Ce n’est pas une baguette magique », avertit Samuel Durand. « On vend du bien-être aux salariés, mais si l’organisation ne suit pas, on ne fait que déplacer la pression. » - Nomadisme professionnel : une liberté sous conditions

Popularisé par Tsugio Makimoto et David Manners dès 1997, le nomadisme numérique attire une part croissante de travailleurs en quête de liberté. Travailler sans bureau fixe, voyager, choisir son cadre de vie : l’idée séduit. Les chiffres en témoignent : selon MBO Partners, 18,1 millions d’Américains se déclaraient nomades numériques en 2024 (11 % de la main-d’œuvre), et les estimations mondiales pour 2025 oscillent entre 40 et 80 millions. Au moins 46 pays ont d’ailleurs lancé des visas spécifiques – de l’Espagne au Japon en passant par le Kenya – pour capter cette manne de “tourisme professionnel” et dynamiser leurs économies locales (selon des recensements comme Nomad List et Outsite).

Mais l’aventure ne se résume pas à une carte postale. « Le nomadisme demande une vraie discipline, un cadre structurant… et une grande vigilance sur la cohésion d’équipe », avertit Samuel Durand. Isolement, fatigue décisionnelle, surcharge logistique ou difficultés de coordination à distance sont autant de pièges. Fuseaux horaires, qualité du réseau, fiscalité ou assurance santé viennent vite rappeler que cette liberté a un prix. Mal préparé, le nomadisme peut transformer un idéal d’émancipation en casse-tête organisationnel.

Composer, plutôt que modéliser ? 4 paramètres clés pour le futur du travail

Face à ces constats, une intuition s’impose : le modèle figé, rassurant en apparence, devient inadapté à l’instabilité du monde professionnel. Pour Laëtitia Vitaud, il faut en finir avec les recettes toutes faites : « Pensons le travail comme un écosystème mouvant, interdépendant et vivant. » Composer, c’est avancer pas à pas, en écho à Gaston Berger : « L’avenir ne se prévoit pas, il se prépare. » Autrement dit, il n’existe pas une seule bonne organisation, mais une diversité d’approches à articuler autour de quatre composantes : le temps, la technologie, les compétences et l’écoute.

- Le temps : travailler moins, mieux, plus longtemps

D’ici à 2030, une personne sur six dans le monde aura 60 ans ou plus. La population âgée de 60 ans et plus passera de 1 milliard en 2020 à 1,4 milliard. Avec le vieillissement de la population active et l’augmentation du nombre d’aidants, le temps devient une matière première du travail : à la fois rare et précieuse. « Travailler moins d’heures, c’est une solution pour tenir plus longtemps et pour s’occuper des aînés », rappelle Laëtitia Vitaud. Des dispositifs comme la retraite progressive, le job-sharing (partager un job entre plusieurs personnes) ou le temps partiel choisi peuvent offrir une respiration, tout en favorisant la transmission des savoirs. Mais penser le temps ne se résume pas à sa réduction. Il faut aussi en interroger le rythme, l’intensité, la répartition, et surtout la marge de manœuvre individuelle. - La technologie : préserver la mémoire organisationnelle face à l’IA

L’automatisation bouleverse le rapport au savoir-faire. De plus en plus de tâches d’exécution — autrefois confiées aux débutants — sont absorbées par les IA génératives. Résultat : la mémoire organisationnelle s’effrite et l’apprentissage progressif des nouveaux arrivants s’étiole. « Le problème n’est pas l’outil, c’est ce qu’on en fait », prévient Laëtitia Vitaud. Trop souvent, on attend de l’IA qu’elle remplace tout, sans discerner ce qu’il faut préserver. Pire encore, l’IA pourrait affaiblir les capacités cognitives. Une étude du MIT montre que ceux qui produisent du contenu uniquement via l’IA « ont moins de mémoire de ce qu’ils ont produit » et mobilisent moins leur cerveau.

Dès lors, l’entreprise doit protéger ses savoirs tacites, transmis par l’expérience et les échanges. « Si on ne peut plus les transmettre, on perd la mémoire du travail réel », alerte Laëtitia Vitaud. Cela suppose d’aménager des espaces de transmission : pratiques intergénérationnelles, temps de travail sans IA. Car une entreprise privée de son histoire devient vulnérable aux pannes systémiques. - Le savoir : raisonner en compétences, pas en fonctions

Il ne s’agit plus de raisonner en fonctions figées, mais à partir des compétences réellement mobilisées au quotidien. « On parle beaucoup trop de l’organisation du travail mais pas assez du travail lui-même », observe Samuel Durand. Et d’interroger : « Qu’est-ce que tu fais concrètement ? Comment est-ce que tu le fais ? Quelle marge de manœuvre tu as par rapport à ce qu’on t’a demandé ? » C’est le principe de la Skill-Based Organization (SBO), un modèle où « toutes les décisions sont prises en fonction des compétences… et des aspirations de chacun ».

Concrètement, cela suppose de cartographier les compétences réelles — y compris tacites — plutôt que de se limiter aux fiches de poste. C’est aussi admettre que les parcours sont non linéaires, nourris d’expériences associatives, personnelles ou sportives. Sortir des cases permet alors d’identifier les expertises effectivement mobilisées, d’adapter plus finement projets et mobilités internes, et de reconnecter travail prescrit et travail vécu. - L’écoute : sonder et comprendre le travail réel

« Peu d’entreprises sondent réellement leurs équipes avant de déployer des mesures », déplore Samuel Durand. Or composer, ce n’est pas plaquer un modèle : c’est partir de l’usage, du terrain et du vécu. Cela commence par une question simple : comment le travail est-il concrètement réalisé ? Quels sont les freins, les marges de manœuvre, les points de friction — mais aussi les leviers d’efficacité et de bien-être ? En creux, c’est une forme de démocratie du travail qui s’affirme dans une pratique de délibération ancrée dans le réel. Concrètement ? Il s’agit de donner voix aux salariés sur ce qui les concerne directement, de reconnaître leur expertise d’usage et de construire les conditions d’un pouvoir d’agir.